WordPressカテゴリーとタグの違い|正しい使い分けと設定方法

WordPressで記事を整理する際、カテゴリーとタグをどう使い分ければよいか迷っていませんか?

15年間で100サイト以上のWordPressに携わってきた株式会社ユニバーサルマーケティング代表の小長谷直登が、実務経験をもとに初心者向けに解説します。

1. カテゴリーとタグの役割と違い

カテゴリーとタグは、WordPressで投稿記事を整理する二つの方法です。それぞれの特徴を理解することで、読者や検索エンジンが目的の記事を見つけやすくなります。

1.1 カテゴリーとは?メリット・デメリット

カテゴリーは、投稿をジャンルごとに分類するための大分類です。フォルダのように階層構造を持ち、親カテゴリーと子カテゴリーを設定できます。1記事につき1カテゴリーを設定するのが基本であり、1つのサイトの中でカテゴリー数は5〜8個程度に抑えると管理しやすくなります。

✓ メリット

- サイトマップに表示され、検索エンジンがサイト構造を理解しやすい

- ユーザーが目的の記事群を探しやすくなる

- 内部リンク構造が整理され、SEO評価が向上する

✕ デメリット

- カテゴリーが多すぎると各カテゴリーページの記事数が少なくなり、SEO評価が分散する

- 記事が1〜2件しかないカテゴリーページは低品質と見なされる可能性がある

- カテゴリーが偏ると、サイト全体の構造が不均衡になる

1.2 タグとは?メリット・デメリット

タグは記事に付ける付箋のようなもので、カテゴリを横断して細かなトピックを示します。階層構造はなく、同じタグを持つ記事を横断的にまとめます。1記事につき3〜5個のタグが適量とされています。

✓ メリット

- 異なるカテゴリーの記事を横断的に結びつけられる

- ユーザーの興味に応じた記事発見を促進できる

- カテゴリーでは表現しきれない細かなテーマで分類可能

✕ デメリット

- タグページが自動生成されるため、タグを増やしすぎると内容の薄いページが量産される

- Googleからの評価が下がるリスクがある

- 1記事にしか使われないタグは無意味で、サイト構造を複雑にする

1.3 カテゴリーとタグの違い(比較表)

カテゴリーとタグの主な違いを以下の比較表で整理します。

| 項目 | カテゴリー | タグ |

|---|---|---|

| 目的 | サイト全体の投稿を大きなジャンルで分類 | カテゴリーを横断する細かなトピックを示す |

| 階層構造 | 親子関係を持てる | 階層構造なし |

| 設定数の目安 | 1サイトの中で最大5〜8個 | 1記事につき3〜5個 |

| SEOへの影響 | カテゴリーページはインデックスされることが多い | タグページはnoindexにするサイトが多い |

| 注意点 | カテゴリーが偏らないよう均等に記事を配分 | カテゴリー名と重複しないタグ名を付ける |

※カテゴリー数を5〜8個に抑える理由:

各カテゴリーに十分な記事数(目安:10記事以上)を配分し、カテゴリーページのSEO評価を高めるため。

※タグを3〜5個に抑える理由:

タグが多すぎると分類の意味が薄れ、ユーザーが迷う原因になるため。

カテゴリーはサイト全体の骨組みを作る役割を担い、タグは読者にとって便利な索引として機能します。カテゴリーの階層は2〜3階層までに抑え、タグは過剰に付けないよう管理することが大切です。

2. カテゴリーとタグの使い方と設定方法

カテゴリーとタグを正しく設定するには、基本的な操作手順と運用のコツを押さえる必要があります。

2.1 カテゴリー設定の手順と注意点

WordPress管理画面でカテゴリーを追加する際は、サイト全体のジャンル構造を事前に決め、親カテゴリーと子カテゴリーの関係を整理します。

設定のポイント:

- カテゴリー名は20字以内が目安(検索結果やスマホ画面で省略されずに表示されるため)

- わかりやすく、検索されやすいキーワードを含める

- 主要カテゴリー数は5〜8個に抑える

- 記事を公開する際は必ず適切なカテゴリーを1つ設定する

- 不要な「未分類」カテゴリーは削除または名前を変更する

2.2 タグ設定の手順と注意点

タグは記事の内容を細かく表すキーワードです。カテゴリーとは異なり階層構造がないため、似たタグが乱立しないよう注意します。

設定のポイント:

- タグ名がカテゴリー名と同じにならないようにする

- 1記事あたり3〜5個のタグに絞る

- 同じ意味のタグは統一する(例:「WordPress」と「ワードプレス」は統一)

- タグ管理には「Simple Tags」や「Tag Groups」などのプラグインが便利

- 重複タグの統合や未使用タグの一括削除ができる

2.3 適切な使い分けのポイント

カテゴリーはサイト全体の主要テーマごとに設定し、タグは記事の細分化に利用します。

使い分けの基準:

- カテゴリー: サイトの大枠となるテーマ(例:「WordPress」「SEO」「Web制作」)

- タグ: 記事の具体的な内容(例:「プラグイン」「高速化」「初心者向け」)

ブログ初心者はまずカテゴリーのみを設定し、記事数が増えてきたらタグを導入するのがおすすめです。カテゴリーとタグを併用する場合は、同じキーワードを重複させないよう注意し、タグの乱用を避けましょう。

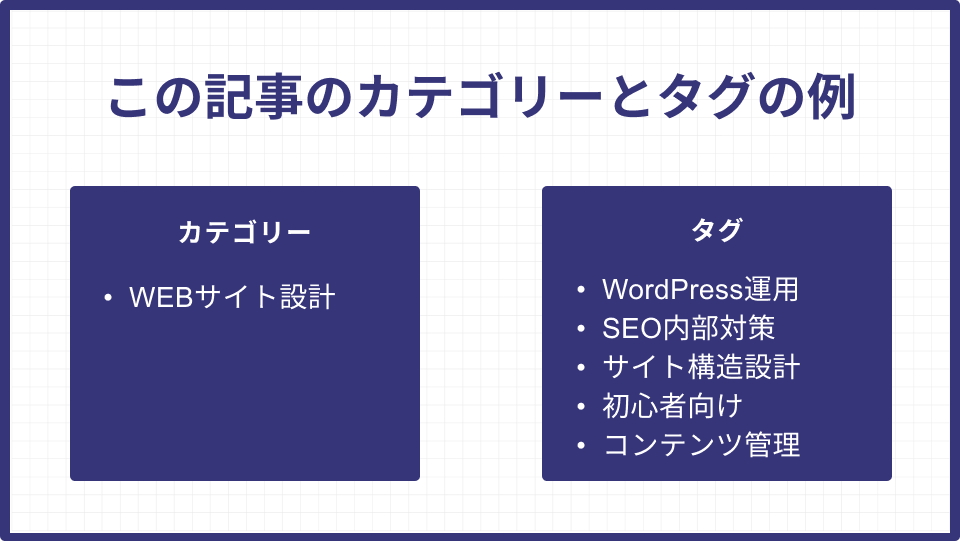

4.4 実例:この記事のカテゴリーとタグ設定

当サイトのこの記事のカテゴリーとタグ設定で解説します。

当サイトのカテゴリー構成は以下の通りです。

この記事ではこのようにカテゴリーとタグを設定しています。

- カテゴリー: WEBサイト設計(1記事に1つに限定する)

- タグ: WordPress運用、SEO内部対策、サイト構造設計、初心者向け、コンテンツ管理

ポイント:

- カテゴリー名「WEBサイト設計」とタグが重複していないこと

- タグは他カテゴリーの記事とも横断的に紐付けられる(例:「AI業務効率化」カテゴリーでWordPress自動化の記事があれば「WordPress運用」タグで結びつく)

- 1記事につき5個のタグに収まっている

このように、カテゴリーで大分類し、タグで細分化することで、読者が関連記事を見つけやすくなります。

2.5 よくある失敗例

❌ 失敗例1:カテゴリーが増えすぎる

例:最初は5個だったカテゴリーが、記事を書くたびに増えて20個以上になってしまう

→ 対処法: カテゴリーを増やす前に、既存カテゴリーの子カテゴリーとして分類できないか検討する。各カテゴリーに最低10記事を配分できるか事前に判断する

❌ 失敗例2:「未分類」のまま放置される記事が増える

例:急いで公開した記事のカテゴリー設定を忘れ、「未分類」記事が20件以上溜まっている

→ 対処法: 記事公開時のチェックリストを作成し、カテゴリー設定を必須項目にする。月1回「未分類」記事を見直す日を設ける

❌ 失敗例3:同じ意味のタグが乱立する

例:「WordPress」「ワードプレス」「WP」「wordpress」が混在している

→ 対処法: タグ表記ルールを文書化する(例:英語表記を正式名称とする)。「Simple Tags」プラグインでタグ統合を定期的に実行

❌ 失敗例4:カテゴリー名とタグ名が同じ

例:「SEO」カテゴリーに「SEO」タグを付ける

→ 対処法: 検索エンジンが重複コンテンツと誤認する可能性があるため、カテゴリー名はタグとして使用しない

❌ 失敗例5:1記事にしか使われないタグを大量作成

例:記事ごとに固有のタグを付けた結果、100個以上のタグができてしまう

→ 対処法: タグを付ける前に「このタグは今後2記事以上で使う予定があるか?」を自問する。使われていないタグは3ヶ月に1回削除

✓ 正しい運用例

カテゴリー「WordPress」の記事に、タグ「プラグイン」「セキュリティ」「初心者向け」を付けることで、カテゴリーとタグが重複せず、読者が関連記事を見つけやすくなります。

3. カテゴリー・タグ診断ツール

あなたの記事に適した分類方法を診断します。以下の質問に答えて、カテゴリーとタグのどちらを優先すべきか確認しましょう。

4. SEOとユーザビリティへの影響

カテゴリーとタグの設定は、SEOとユーザビリティの両面に影響します。適切に運用することで、検索順位やサイト内の回遊率を向上させることができます。

4.1 カテゴリー構造と内部リンクの最適化

カテゴリーはサイトの主要なテーマごとに設定するため、内部リンク構造を整えやすくなります。

最適化のポイント:

- 親子カテゴリーを2〜3階層以内に整理する

- カテゴリーページには説明文を付けて検索エンジンへのアピールを強化する

- カテゴリー数を増やしすぎると、リンクの評価が分散する恐れがある

- 各カテゴリーに最低10記事以上を目安に配分する

4.2 タグが検索流入に与える影響

タグページは読者にとって利便性が高い一方で、適切に管理しないとSEOに悪影響を与えます。

タグページのインデックス判断基準:

✓ インデックス許可(検索結果に表示)

- タグに5記事以上が紐づいている場合

- タグページに独自のコンテンツや説明文を追加している場合

❌ noindex設定を推奨(検索結果に非表示)

- タグに4記事以下しかない場合

- 内容が薄く、ユーザーにとって価値が低い場合

noindex設定は「Yoast SEO」や「All in One SEO」プラグインで簡単に行えます。設定方法は、各プラグインのタクソノミー設定から「タグアーカイブをnoindexにする」を選択するだけです。

4.3 過剰なタグ付けのリスクと回避策

タグの乱用はサイト構造を複雑にし、同じ内容の記事が複数のタグページに分散する原因となります。

リスクを回避する方法:

- タグ名がカテゴリー名と同じになっていないか定期的に確認

- 1記事だけに付けられているタグがないかチェックし、不要なタグは削除

- タグは「読者が関連記事を見つけやすくする」ことを目的に設定する

実例:

「WordPress プラグイン」カテゴリーの記事に「セキュリティ」「高速化」などのタグを付けることで、関心のあるテーマで記事を探せるようになります。タグはSEO効果を狙うのではなく、ユーザビリティ向上のために活用しましょう。

5. カテゴリーとタグの設定チェックリスト

サイトの構造を最適な状態に保つため、以下のチェックリストを3ヶ月に1回見直しましょう。

✓ カテゴリーのチェック項目

- □ カテゴリーは5〜8個以内に収まっているか

- □ 各カテゴリーに最低10記事以上あるか

- □ 親子カテゴリーは2〜3階層以内か

- □ 「未分類」カテゴリーが放置されていないか

✓ タグのチェック項目

- □ カテゴリー名とタグ名が重複していないか

- □ 1記事にしか使われていないタグはないか(削除対象)

- □ タグページで4記事以下のものはnoindex設定されているか

- □ 似たような意味のタグが複数ないか(統合が必要)

✓ 全体のチェック項目

- □ 記事数が増えるにつれてカテゴリーやタグを見直しているか

- □ 新しいカテゴリーやタグを追加する際、既存のものと重複していないか確認しているか

このチェックリストに沿って定期的に整理することで、サイト全体のSEO評価とユーザビリティを維持できます。

6. よくある質問(FAQ)

Q1. ディレクトリ名(URL)にカテゴリー名を含めた方がいいですか?

A. 含めない方が安全です。

カテゴリー名をパーマリンク(URL)に含めると、後からカテゴリーを変更したときにURLが変わってしまいます。URLが変わると以下の問題が発生します:

- 既存の被リンクが無効になる

- 検索エンジンの評価がリセットされる

- SNSでシェアされたリンクが切れる

推奨設定: WordPress管理画面の「設定」→「パーマリンク」で、以下のような設定を推奨します:

- ✓ 推奨:

/%postname%/(投稿名のみ) - ✓ 推奨:

/%post_id%/(投稿IDのみ) - ❌ 非推奨:

/%category%/%postname%/(カテゴリー名を含む)

カテゴリー構造はサイト内部のナビゲーションで表現し、URLには含めないことで、柔軟なカテゴリー変更が可能になります。

Q2. タグをnoindexにするならSEO効果がないので、設定しなくてもいいですか?

A. いいえ、タグはSEOのためではなく、ユーザビリティのために設定します。

タグの主な目的は以下の通りです:

タグの役割:

- サイト内回遊率の向上: 読者が興味のあるテーマで関連記事を探しやすくなる

- 記事の発見性向上: カテゴリーをまたいだ横断的な記事検索が可能になる

- コンテンツの整理: 運営者自身が記事を管理しやすくなる

具体例: 「WordPress」カテゴリーと「マーケティング」カテゴリーの両方に「初心者向け」タグを付けることで、「WordPress初心者向け記事」と「マーケティング初心者向け記事」を一覧表示できます。

タグページをnoindexにしても、サイト内のユーザー体験は向上するため、適切なタグ設定は推奨されます。

Q3. どんな記事が増えるか予想できないので、カテゴリー設定ができません。とりあえず「未分類」のままでいいですか?

A. いいえ、最低限の仮カテゴリーを設定してください。

「未分類」のまま放置すると、以下の問題が発生します:

「未分類」のデメリット:

- サイト構造が整理されず、SEO評価が下がる

- 読者が関連記事を見つけにくくなる

- 後から整理する手間が膨大になる

対処法:

ステップ1:現時点で書きたいテーマを3〜5個リストアップ

- 例:「WordPress」「SEO」「Webデザイン」

ステップ2:暫定カテゴリーとして設定

- 完璧を目指さず、現時点での大まかな分類で構いません

ステップ3:記事が20件を超えたら見直す

- 記事数が増えた段階で、カテゴリー構造を再編成します

- このタイミングでパーマリンクにカテゴリー名を含めていなければ、URL変更なしで再編可能

緊急対応: どうしても分類できない記事は「その他」カテゴリーに一時的に入れ、月1回見直す習慣をつけましょう。

Q4. 後からカテゴリーが変更されることを考慮して、WordPress設定で気を付けるべき点はありますか?

A. パーマリンク設定が最重要です。

カテゴリー変更に強いサイト設計をするための設定ポイント:

1. パーマリンク設定(最重要)

WordPress管理画面「設定」→「パーマリンク」で以下を推奨:

- ✓ 推奨:

/%postname%/または/%post_id%/ - ❌ 非推奨:

/%category%/%postname%/

カテゴリー名をURLに含めないことで、カテゴリー変更時にURLが変わらず、SEO評価や被リンクを維持できます。

2. リダイレクト設定の準備

万が一URLが変わる場合に備えて、以下のプラグインを導入:

- Redirection:301リダイレクト設定が簡単

- Yoast SEO Premium:カテゴリー変更時の自動リダイレクト機能あり

3. カテゴリーベースの削除

「設定」→「パーマリンク」の「カテゴリーベース」を空欄にすることで、URLから/category/を削除できます(任意)。

4. 定期的なリンク切れチェック

カテゴリー変更後は「Broken Link Checker」プラグインでサイト内リンク切れを確認しましょう。

ベストプラクティス: サイト開設時に将来のカテゴリー変更を見越して、パーマリンクを/%postname%/に設定しておくことが最も確実です。

7. まとめ

カテゴリーとタグの使い分けをマスターすることで、読者にとって使いやすく、検索エンジンにも評価されるサイトを構築できます。

重要ポイント:

- カテゴリー: 記事を大まかなテーマで分類し、親子構造を持つフォルダのような存在

- タグ: カテゴリーを横断する付箋のようなもので、1記事につき3〜5個が目安

- カテゴリー数は1サイトにつき5〜8個に抑え、階層は2〜3階層までとする

- カテゴリーは1記事に1つに絞る

- タグの乱用やカテゴリー名との重複を避け、定期的に整理する

- カテゴリーとタグを適切に使い分ければ、読者の利便性とSEOの両方が向上する

まずは既存記事のカテゴリーとタグを見直すことから始めましょう。 WordPress管理画面の「投稿」→「カテゴリー」「タグ」から整理できます。この記事で紹介したチェックリストを活用して、サイトの構造を最適化してください。

本コンテンツはコンテンツ制作ポリシーにそって、当社が独自の基準に基づき制作しています。 >>コンテンツ制作ポリシー