AI駆動開発で生産性30%向上へ|導入ステップと成功事例

AI駆動開発とは、生成AIや機械学習モデルを活用してソフトウェア開発の一部を自動化し、企画から実装までのサイクルを短縮する開発手法です。本記事では、チームでの小規模な試行から全社的な本格導入までを見据え、開発マネージャーやエンジニアが30日以内にAI駆動開発を導入し成果を出すための具体的な道筋を示します。

この記事のポイント

- AI駆動開発の定義と従来開発との具体的な違いが理解できる

- 小規模試行から全社展開までのステップと実践的な準備項目が学べる

- 国内外の企業事例や定量的効果から導入メリットと注意点を掴める

- AIを活用しつつも人間の判断が不可欠である理由とその対策を知る

2.AI駆動開発とは何か

AI駆動開発は、ソフトウェア開発プロセスに生成AIや機械学習を取り入れ、コーディングやレビュー、テストなどのタスクを効率化する考え方です。AIがコードやテストケースの案を提示し、開発者は指示や判断に集中します。ここでは、従来型開発との違いを比較表で整理します。

| 項目 | 従来型開発 | AI駆動開発 |

|---|---|---|

| コーディング | 開発者が全て手作業で実装 | AIがコード案を生成・補助し、開発者は意図を指示 |

| レビュー | 人間が全コードを精読し指摘 | AIが一次レビューや修正案を提示、人間が最終判断 |

| テスト | テストコードやケースを手動で作成 | AIがテストケースやコードを自動生成、レビュー付き |

| 開発者の役割 | 人間が「作業者」 | 人間は「指示・判断者」、AIは「補助者」 |

この比較から分かるように、AI駆動開発では作業の多くをAIが補助し、開発者は仕様策定や品質判断にリソースを割くことができます。

3.AI駆動開発の現状と課題

最近では、エディタ上でAIエージェントがコードを編集するCursor、対話形式でWebサイトのデプロイまで自動化するVercel、自律的に開発タスクを進めるAIエンジニアとして注目されるDevinなどが登場し、開発の敷居は大きく下がりました。

しかし、ありきたりなアプリケーションを生成するだけでは競争優位に立つことは難しく、ビジネス上のニッチな課題に合わせて差別化する必要があります。

AIと人間の認識のズレが大きな課題の一つです。例えば「ユーザー管理機能を作って」という曖昧な指示では、一般的なログイン機能しか生成されません。「OAuth認証に対応し、ロールベースのアクセス制御を持つユーザー管理機能」のように、技術要件やビジネスルールを明確に言語化しなければAIは期待通りの成果物を出せません。

そのためには、ターゲット領域に関する深いドメイン知識と、それを支える周辺技術の基礎知識が不可欠です。また、AI活用の敷居が下がったことでプロダクトが乱立し、収益化のハードルはかえって高くなっています。他者がやらない領域を見つける発想力と、AIを正しく導くスキルが求められます。

4.取り入れるメリットと注意点

AI駆動開発を導入するメリットは生産性の向上にあります。日立製作所はGitHub Copilotの導入により開発生産性が最大30%向上し、コード生成率が78%から99%に改善しました。

MonotaROではPull Request作成数が15日間で0から160本に増え、調査工数が50%削減されています。これにより開発者は設計や検証など付加価値の高い業務に集中できます。

一方、AIが生成するコードや提案には誤りが含まれることがあり、人間によるレビュー体制が必要です。個人情報や機密情報を外部AIに送信しないよう、プライバシー保護やガバナンスの仕組みを整備することも重要です。AIに依存しすぎるとスキル低下や技術的負債が生じる可能性があるため、教育や検証を怠らない姿勢が求められます。

5.導入前の準備

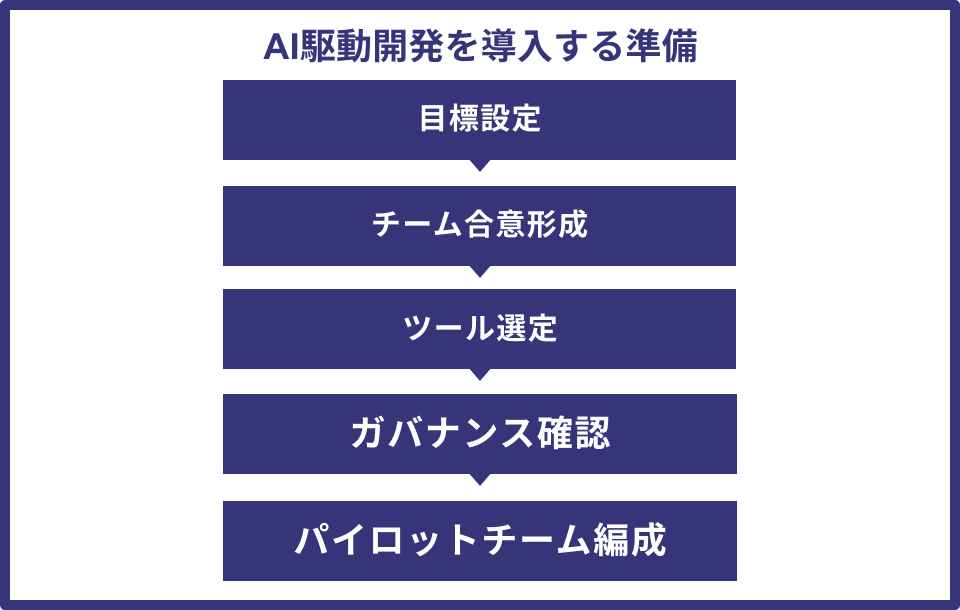

導入を成功させるには、事前の準備が鍵となります。以下のチェックリストを参考に、30日間の計画を立てましょう。

導入準備のためのアクションリスト

- 目標設定:開発生産性20%向上やPull Requestレビュー時間30%削減など、測定可能なKPIを設定する。

- チーム合意形成:勉強会を開き、AI導入の目的や懸念点を共有する。合意形成がないと導入が形骸化する。

- ツール選定:予算(例:月額$10/人)や目的に合わせて候補ツール(GitHub Copilot、Claude、Gemini等)を1〜2つに絞り、無料トライアルで検証する。

- ガバナンス確認:情報システム部門と連携し、機密情報の扱いやプライバシーポリシーを整理する。外部APIへの送信内容を制限するルールを整備する。

- パイロットチーム編成:最初に試す小規模チーム(2〜3名)を選定し、短期間での成果と課題を共有する。

6.導入ステップと推奨ツール

ステップ1:小規模導入で効果検証

まずは、既存の小規模な社内ツールやスクリプトを対象に、AIにリファクタリングやテストコード生成を依頼してみます。例として「このPythonコードをリファクタリングして可読性を上げてください」や「この仕様に沿ったテストコードを生成してください」と指示し、結果を人間がレビューします。こうした実験的なタスクで効果を測定し、報告をまとめます。

ステップ2:ツールの本格導入とチーム共有

効果が確認できたら、選定したツールをチーム全体に展開します。GitHub CopilotならVSCode拡張を導入し、コメントに要件を書くとAIがコードを提案してくれます。Claude.aiやGeminiは自然言語でコード仕様を説明すると実装案やレビュー案を生成します。CI/CDやPull Requestレビューなどプロセス全体にAIを組み込むことで開発サイクルを短縮できます。例えば、GitHub Actions上で動作し、Pull Requestに対して自動でレビューコメントを付けるAIサービス(CodeRabbit AIやSiderなど)を活用すれば、人間のレビュー工数を大幅に削減できます。

ステップ3:標準化と継続的改善

導入後はKPIを定期的に確認し、ツールやプロセスを改善します。AIツールのバージョンアップや新機能を追跡し、チーム内で知見を共有することが重要です。効果測定の結果に基づいて導入範囲を調整し、成果を全社へ展開していきます。

推奨ツール比較

| 項目 | Claude.ai | ChatGPT | Gemini | GitHub Copilot |

|---|---|---|---|---|

| インストール | 不要(ブラウザで利用) | 不要(ブラウザで利用) | 不要(ブラウザで利用) | VSCode拡張のインストールが必要 |

| 料金 | 無料プランあり | 無料プランあり | 無料プランあり | 月額10ドル~(学生は無料) |

| 特徴 | 長文ドキュメントの読解や要約が得意。仕様書からのコード生成に強い | バランスが良く、多機能。プラグイン連携で用途を拡張可能 | Googleの最新モデル。検索連携によりリアルタイム情報を反映した回答が可能 | エディタに統合され、コメントからリアルタイムでコード提案。既存コードの文脈理解に優れる |

| 推奨ユーザー | 非エンジニアやドキュメント中心の開発 | 非エンジニアや汎用的な開発 | 最新情報を扱う開発者 | プログラミング経験者 |

7.実例紹介

国内外でAI駆動開発を導入した企業の事例を表形式で紹介します。成果の比較がしやすいよう、主要KPIと規模をまとめました。

| 企業名 | AIツール | KPI(前→後) | 期間/規模 |

|---|---|---|---|

| 日立製作所 | GitHub Copilot | 開発生産性 100%→130%、コード生成率 78%→99%:contentReference[oaicite:2]{index=2} | 6ヶ月間評価、200名→2,000名規模 |

| MonotaRO | Devin・Cursor・Cline・GitHub Copilot | Pull Request作成 0→160本/15日間:contentReference[oaicite:3]{index=3}(※開発者がAIツールを活用して作成)、レガシー調査工数50%削減 | 2023年5月〜継続、160名超 |

| ZOZO | GitHub Copilot | 時間節約効果 58%(30分以上/日)、コスト削減効果最大98,340円/人・月 | 試験導入2週間→全社展開、56名→全開発者 |

| Coconala | Cursor Business | 月間コード補完数 1,400行/人・月、投資回収可、開発者満足度大幅向上 | 2024年後半〜継続、全社開発チーム |

| Accenture(海外) | GitHub Copilot | Pull Request合格率 15%増、ビルド成功率 84%増、満足度90%以上 | 数ヶ月間RCT、全社規模 |

事例からは、生産性向上や工数削減といった定量的メリットが確認でき、試験導入から全社展開へと拡大している企業が多いことが分かります。効果を測定しながら段階的に導入することが成功の鍵です。

8.失敗しがちな点と解決策

AI駆動開発では期待が先行しがちですが、いくつかの落とし穴があります。ここではよくある失敗とその解決策をまとめました。

- 目的が曖昧なまま導入する:AIツールを導入すること自体が目的になってしまい、KPIが設定されていないケースがあります。導入前に達成したい目標を具体的に設定し、小さな成功体験を積み上げましょう。

- 学習コストを無視する:AIツールの操作を習得する時間や体制整備のコストを考慮していないと、通常業務に支障が出ます。学習期間やガイドラインを事前に用意し、社内サポート体制を構築してください。

- データガバナンスが不十分:社外APIに機密データを送信すると情報漏えいのリスクが高まります。プライバシーモードやアクセス権限の制御を徹底し、AIへの入力内容を限定しましょう。

- AIの提案を鵜呑みにして技術的負債を生む:Webの基礎やデータベース、フレームワークの知識がないままAIの提案を採用すると、後で修正困難なコードが生まれます。AIの提案は優秀なアシスタントと捉え、コードレビューと議論を重ねて最終判断を人間が行いましょう。

9.まとめ

- AI駆動開発は生成AIを活用して開発工程を効率化し、開発者は指示や判断に集中できる

- 導入前には目的とKPIを明確にし、チーム合意やガバナンス整備を行うことが成功の鍵

- 小規模な試行から全社展開へ段階的に導入し、効果測定を継続する

- 実例では生産性が10〜30%向上し、Pull Request作成や工数削減などの成果が報告されている

- AIは強力な補助者だが、最終的な判断と品質担保は人間の役割であり、基礎知識とレビュー体制が不可欠

出典

- Microsoft Customer Stories (2024) microsoft.com

- Rakus Developers Blog (2025) tech-blog.rakus.co.jp

本コンテンツはコンテンツ制作ポリシーにそって、当社が独自の基準に基づき制作しています。 >>コンテンツ制作ポリシー