EFO(入力フォーム最適化)とは?CVR改善の5大施策と最新事例【2025年版】

フォームまではPVがあるのに、なぜかコンバージョン数が少ない方へ。

実は、平均で約68%がフォーム入力途中で離脱します。一方で、EFO(入力フォーム最適化)によってCVRが20〜50%改善した公開事例も珍しくありません。広告費を増やさず、フォームという最終関門の摩擦を削るのがEFOの本質です。明日から実践できる手順まで、要点を一気にまとめます。

参考:平均離脱率=約68%(WPForms, 2024)/改善幅は各種CRO事例のレンジ感。

この記事の執筆者について

15年間で100サイト以上のWebサイト改善に直接携わってきた株式会社ユニバーサルマーケティング代表の小長谷直登が、実務経験をもとに解説します。

✅この記事はこんな方におすすめ

- Webマーケター:フォーム改善の具体的な施策を知りたい

- EC/BtoB企業の担当者:CVRが伸び悩んでいる

- Web制作者:クライアントに提案できるEFO施策を探している

- 経営者/マネージャー:広告費をかけずに成果を出したい

※制作会社に依頼せず、社内で即実践できる施策を優先的に紹介します

1. EFOとは?

EFO(Entry Form Optimization)は、資料請求・会員登録・購入などのフォーム完了率(CVR)を最大化する施策群です。

離脱の主因はおおむね次の3類型に集約されます(目安配分):

- 心理的負担(約45%):項目過多、個人情報不安

- 操作性の問題(約30%):不親切なエラー、スマホで打ちづらい

- 技術的障壁(約25%):住所自動補完なし、全角半角の強要

平均フォーム離脱率は約68%というデータがあります。まずは「入力負荷×不安×不親切」の三要因を順に潰します。

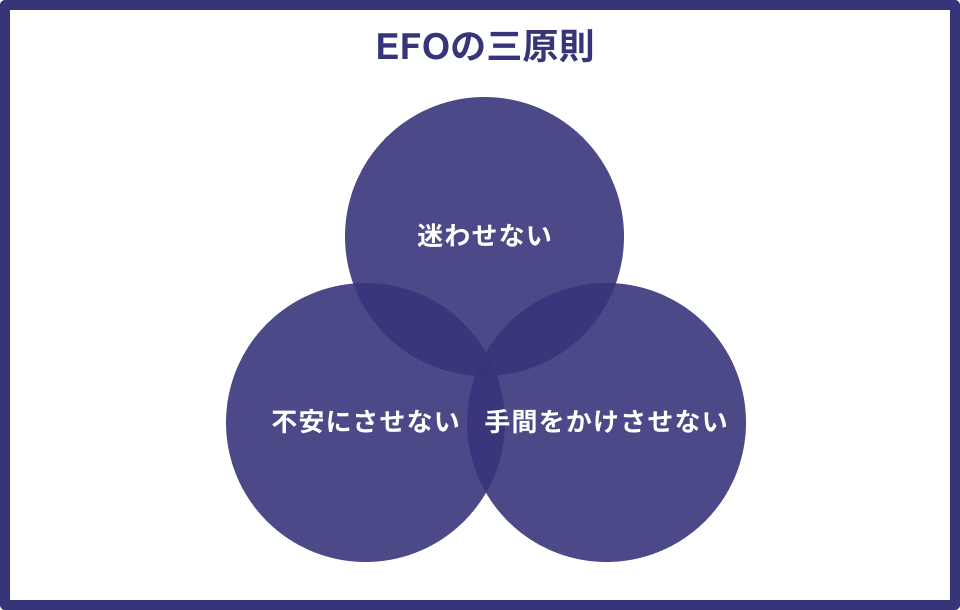

1.1 EFOの三原則

① 迷わせない(Cognitive Load最小化)

目的: 入力の”認知負荷”を限りなく軽くする。人はフォームで迷うと即離脱します。

- ラベルと入力欄の対応関係を明確に(位置・余白・色)

- 入力ルール(半角/全角・ハイフン有無)はその場でリアルタイム表示

- ステップ数や進捗率を可視化

- 不要な項目は削除、「あと何分で終わるか」を見せる

🔍キーワード: 視覚設計・情報負荷・操作コストの最小化

② 不安にさせない(Trust & Safety)

目的: 入力に対する”心理的抵抗”をなくす。ユーザーは個人情報入力に常に警戒。

- SSLや「個人情報保護方針」などの安心訴求を明示

- なぜこの情報が必要かを説明

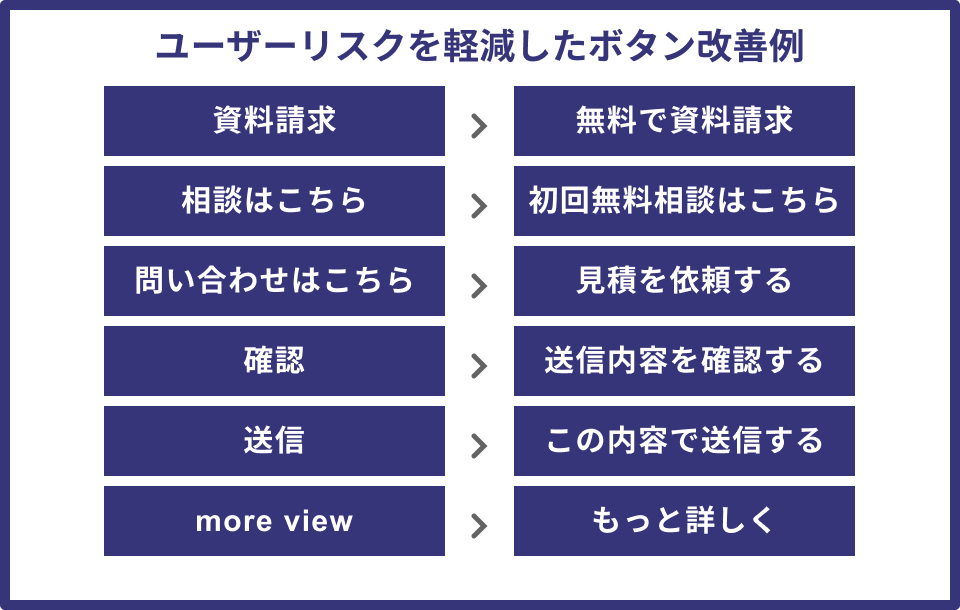

- CTAボタンにその後どうなるかを明記(例:「30秒で完了」「無料見積をメールでお届け」)

- エラーの赤字や警告文が”怒られている感”にならないよう配慮

🔍キーワード: 信頼形成・心理的安全性・透明性

③ 手間をかけさせない(Frictionless UX)

目的: 操作負担と入力量を最小限にする。1分超の入力は離脱率が急増。

- オートコンプリート・郵便番号自動入力・カレンダー入力などで自動補完

- スマホキーボードのタイプ指定(

tel,email)でミスタップ削減 - エラーは「入力後」ではなく入力中に即時検知

- 入力補助やサジェストで考えさせない

🔍キーワード: 自動化・リアルタイム検証・スマホ最適化

1.2 EFOが活躍する代表的なシーン

EFOは、ユーザーが何らかの情報を入力するあらゆる場面で効果を発揮します。以下は代表的な活用シーンです。

BtoB向け

- 資料請求フォーム

- 無料トライアル申込

- お問い合わせ・相談予約

- ウェビナー参加登録

- メルマガ登録

- BtoB商談予約

BtoC向け

- ECサイトの購入フォーム

- 会員登録(新規・追加情報)

- 来店予約(美容院・飲食店)

- 診療予約(歯科・クリニック)

- セミナー・イベント申込

- 不動産の内見予約

- 試乗予約・見積依頼

共通点:これらすべてに「入力の手間」「個人情報への不安」「操作の分かりにくさ」という離脱要因が存在します。EFOは、この3つを体系的に解決する手法です。

あなたのサイトに上記のいずれかが当てはまるなら、EFOで即効性のある改善が期待できます。

1.3 EFOの本質は「ユーザーへの思いやり」

EFOの施策を羅列すると、つい「CVRを上げるテクニック」のように見えます。しかし、本質はそうではありません。

EFOとは、フォームを使う人への思いやりです。

- 忙しい中、時間を割いて入力してくれている

- 個人情報を託してくれている

- 「このサービスに期待している」という意思表示をしてくれている

その貴重な行動に対して、複雑な入力や不親切なエラーで応えていいはずがありません。

「業者任せにしない」ことの重要性

Web制作会社に丸投げしたフォームは、往々にして「作る側の都合」で設計されています。運営者自身が入力し、「これは使いにくい」と気づくことが、改善の第一歩です。

EFOは、数値改善の前に「ユーザー体験を尊重する姿勢」から始まります。

2. EFOとLPO・UX・CROの違い

CVR改善につながる概念を解説します。

2.1 EFOとLPO・UX・CROの比較表

| 施策 | 対象範囲 | 主な目的 | 具体例 |

|---|---|---|---|

| CRO | サイト全体 | コンバージョン率の総合的な最大化 | フォーム配置の最適化、導線設計、ABテスト |

| LPO | LP(ランディングページ) | フォームまでの誘導改善 | ファーストビュー改善、CTA配置 |

| EFO | フォーム | 入力完了率の最大化(CVR) | 項目削減、エラー表示改善、スマホ最適化 |

| UX | サイト/アプリ全体 | 体験の総合最適 | ページ速度、デザイン一貫性、アクセシビリティ |

関係性:CROは最上位の概念で、LPO・EFO・UXはすべてCROの手段の一つです。本記事では、CROの中でも最も即効性が高いEFOに焦点を当てています。

2.2 CVRを下げる致命的フォーム症状ランキング

以下は、実際のEFO改善プロジェクトで最も頻繁に発見される「CVR殺し」のワースト5です。一つでも当てはまれば、今すぐ改善すべきサインです。

| 順位 | 致命的症状 | CVRへの影響 | 見つけ方 |

|---|---|---|---|

| 1位 | 入力項目が10個以上 | 離脱率+30〜50% | 自分でフォームを数えてみる |

| 2位 | スマホで入力しづらい (ボタンが小さい、キーボードが適切でない) | スマホCVR -40〜60% | 自分のスマホで実際に入力 |

| 3位 | エラーが送信後にしか出ない (リアルタイム検証なし) | 離脱率+20〜30% | わざと間違えて送信してみる |

| 4位 | 住所を手入力させる (郵便番号自動入力なし) | 離脱率+15〜25% | 郵便番号入力後、自動で住所が出るか確認 |

| 5位 | 必須/任意の区別が不明確 | 離脱率+10〜20% | どこまで入力すればいいか一目で分かるか |

上記5つのうち3つ以上当てはまる場合、フォームは「CVR破壊モード」になっています。今すぐセクション3の改善施策を実行してください。

2.3 簡単セルフチェック:30秒診断

実例:ある企業では、この5つすべてに該当していました。改善後、フォーム完了率が12%→34%に(約3倍)改善しました。

低CVRのフォームに共通する問題の本質

これらすべてに共通するのは、「ユーザー視点の欠如」です。フォームを「作る側の都合」で設計し、「使う側の体験」を想像していません。

だからこそ、運営者自身が入力してみることが、すべての改善の出発点になります。フォームも含めてWebサイトにお客様がいる間は、お客様にできるかぎり楽しく気持ちよく使ってもらうために何ができるか配慮することが大切です。

3. 明日からできるEFOの5大改善施策【効果順】

| 施策 | 期待効果(目安) | 実装難易度 | 優先度 |

|---|---|---|---|

| 3.1 入力項目の削減 | CVR +10〜30% | ★☆☆ | 最優先 |

| 3.2 エラー表示の改善(リアルタイム) | +5〜15% | ★★☆ | 高 |

| 3.3 スマホ最適化(入力UI・キーボード) | +15〜40% | ★★☆ | 高 |

| 3.4 UI改善(CTA/二度押し防止 等) | +5〜10% | ★☆☆ | 中 |

| 3.5 セキュリティ表示(安心の可視化) | +数% | ★☆☆ | 中 |

まずは3.1「入力項目の削減」ができないか検討してください。

3.1 入力項目・必須項目を徹底的に見直す

✅ 改善のポイント

入力項目はCVRに最も影響します。まずは「本当にその情報は今必要か?」と問い直し、氏名・連絡先など最低限の項目に絞り込みましょう。必須項目には「必須」ラベルを明確に表示し、任意項目と区別しやすくします。

❌ 避けるべき悪例

- 最初の問い合わせなのに、詳細な住所や勤務先まで必須になっている。

- 電話番号や生年月日など、利用目的が不明な個人情報を求めている。

- 「必須」マークが目立たず、どこまで入力すればよいか一目でわからない。

- 意図不明な「任意」の項目が3つ以上ある。

使っていない項目や何に使っているか誰もわからない項目は思い切って減らすことでCVRが改善します。任意の項目だから入力に負担になっていないように思われる項目でも、無駄な項目が多いとユーザーに意思決定の負荷をかけていることは間違いありません。不要な項目は大胆に削ることもEFOのコツです。

3.2 ストレスフリーなエラー表示と入力補助

✅ 改善のポイント

入力ミスは必ず起こるものです。送信ボタンを押した後ではなく、入力中にリアルタイムでエラーを知らせる「リアルタイムアラート」が効果的です。さらに、郵便番号からの住所自動入力や、全角/半角の自動変換など、ユーザーの手間を極力減らす機能を実装しましょう。

❌ 避けるべき悪例

- エラー発生時に、それまで入力した内容がすべて消える。

- エラーと表示されるが、どこがエラー箇所かわからない。

- 全角のみもしくは半角のみしか受け付けない。

- 「入力に不備があります」という抽象的なエラーメッセージしか表示されない。

- エラーメッセージすら表示されず、なぜ送信できないのかわからない。

- メールアドレス確認欄でコピー&ペーストが禁止されており、手打ちを強制する。

- メールアドレス欄に全角の@が入力したまま、送信できてしまう。

フォームは老若男女様々なユーザーが様々なシチュエーションで使う前提で設計するべきです。忙しいとき、時間がなくて慌ただしいとき、歩きながら、両腕が荷物でふさがっているとき、疲れているとき、お酒を飲んで判断力が低下しているとき、などいかなるシチュエーションで使われる可能性はあります。そのような状況ではエラーが出ることが通常です。そのようなユーザーのためにエラーのアラートはできる限りわかりやすい色、形、位置を調整することが大切です。

3.3 スマートフォンでの入力を最適化する

✅ 改善のポイント

フォームへのアクセスの大半はスマホからです。PCレイアウトを縮小表示するのではなく、指でタップしやすい大きなボタンや、読みやすいフォントサイズに最適化します。<input type="tel">や<input type="email">を適切に設定し、最適なキーボードを自動で表示させましょう。

❌ 避けるべき悪例

- ボタンやテキストリンクのタップ領域が小さく、誤操作を誘発する。

- 電話番号の入力欄で、テンキー(数字キーボード)が表示されない。

- フォーム全体が画面に収まらず、左右にスクロールが必要になる。

3.4 ユーザーの心理的負担を軽減する

✅ 改善のポイント

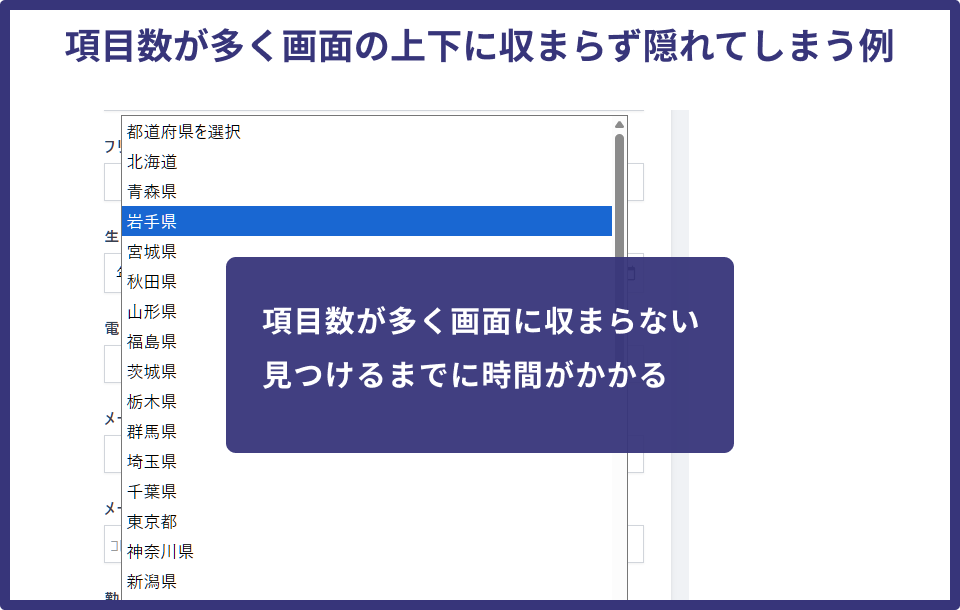

送信ボタンは「無料で資料請求する」「登録を完了する」のように、具体的なアクションがわかる文言にし、フォーム内で最も目立つ色で配置します。また、選択肢が多すぎる都道府県のプルダウンは離脱原因になりやすいため、以下のような代替案を検討しましょう。

都道府県選択UIの3つの改善パターン

❌ 悪い例: 47都道府県の縦長プルダウン

→ スクロールが大変で離脱の原因になります。

✅ 良い例1: テキスト入力 + サジェスト機能

→ 「とう」と入力すると「東京都」が候補に表示

✅ 良い例2: クリック可能な日本地図

→ 視覚的に分かりやすく、直感的に選択可能

❌ 避けるべき悪例

- 送信ボタンが目立たず、他のリンクやボタンと見分けがつかない。

- 送信ボタンを複数回押せてしまい、二重送信が発生する。

- 47都道府県の縦に長いプルダウンメニューで、ユーザーに多大なスクロールを強いる。

3.5 信頼性を高めるセキュリティ表示

✅ 改善のポイント

- SSL証明書(HTTPS)の導入を必須とし、鍵マークを表示

- プライバシーポリシーへのリンクをフォーム直上に配置

- 「個人情報は厳重に管理します」などの安心メッセージを追加

❌ 避けるべき悪例

- セキュリティに関する記載が一切ない

- プライバシーポリシーが分かりにくい場所にある

- フォーム内のプライバシーポリシーページが別タブ(target=”_blank”)設定になっておらず、リンクを踏みフォームに戻ってくると内容がリセットされている。

- 怪しい広告や外部リンクがフォーム周辺に表示されている

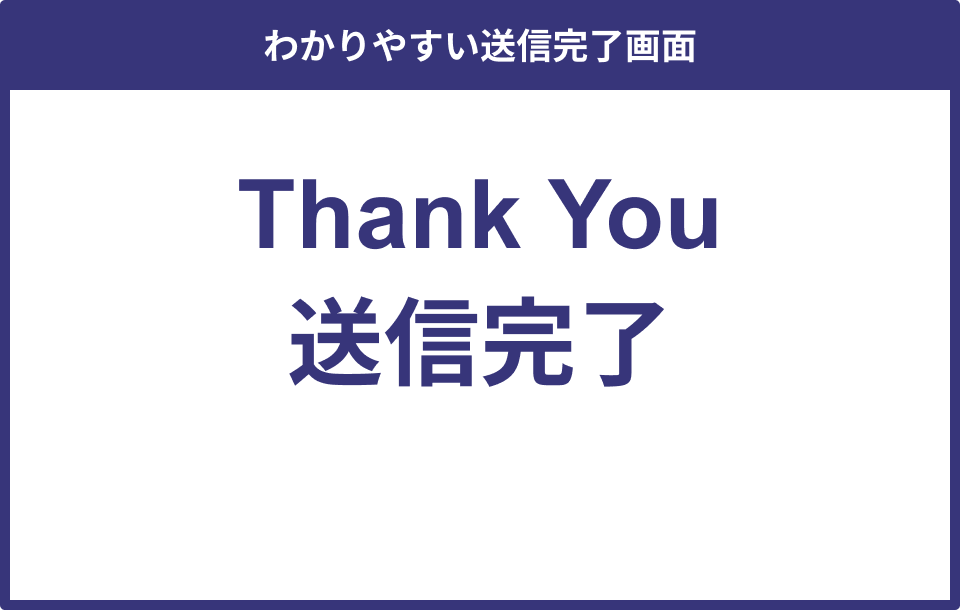

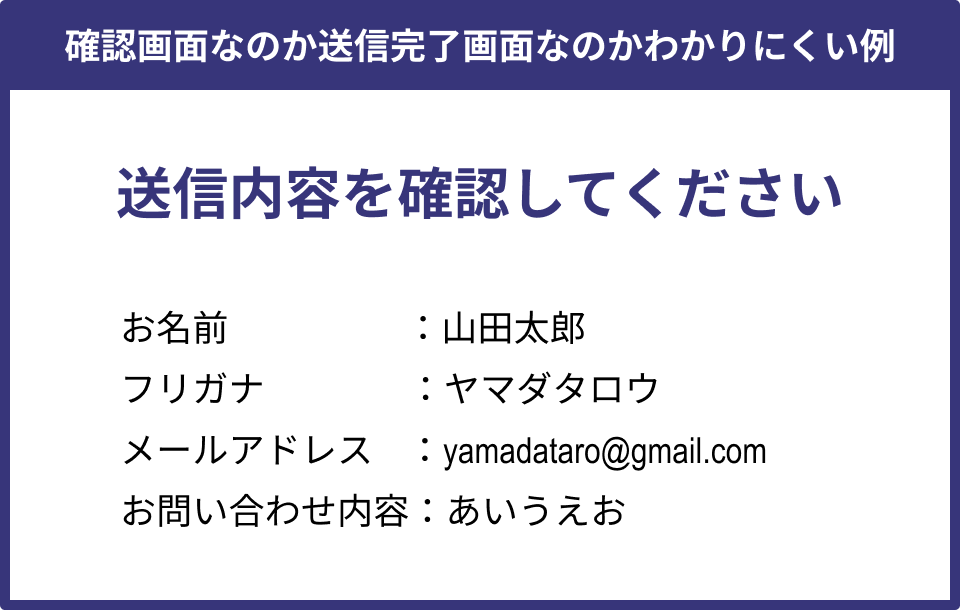

3.6 勘違いされやすい画面遷移

✅ 改善のポイント

確認画面と送信完了画面を大きなフォントサイズで区別する。

送信ボタンと確認ボタンを区別する。

❌ 避けるべき悪例

上記の画像の例は、確認画面ですが、送信フォームからこのページに遷移してきた場合で、送信ボタンがページの下に隠れている場合は余計に、この画面が送信完了画面と勘違いをしてそのままページ閉じてしまう懸念があります。

これらの悪例を再現した最悪のUIのフォームをこちらにご用意しました。

最悪のUIフォームサンプル

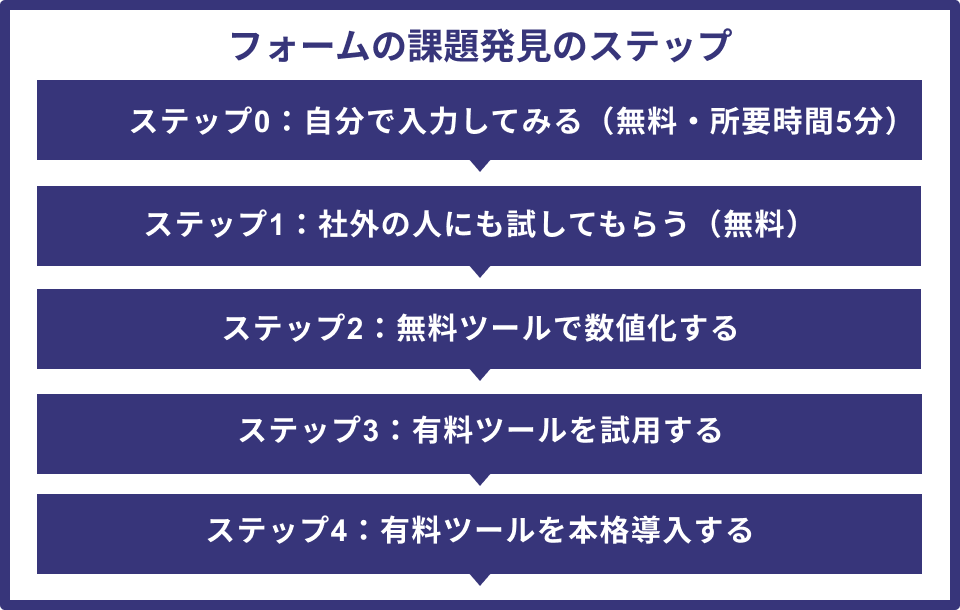

4. EFOツールと導入ステップ

本格的なツール導入の前に、まずは無料で始められることから着手しましょう。

4.1 今すぐできるセルフチェック

ステップ0:自分で入力してみる(最優先・所要時間5分)

ツールを導入する前に、運営者自身がフォームを実際に入力してみましょう。これだけで致命的な問題の8割は発見できます。

チェック項目

- スマホで入力:ボタンは押しやすいか?キーボードは適切に表示されるか?

- PCで入力:タブキーで次の項目に移動できるか?

- わざと間違える:エラーメッセージは分かりやすいか?修正しやすいか?

- 途中で戻る:入力内容は保持されているか?

- 時間を計る:完了まで何分かかるか?(1分超は要改善)

発見されやすい問題例

- 郵便番号を入力しても住所が自動入力されない

- 電話番号入力でテンキーが出ない(type=”tel”未設定)

- 送信ボタンを連打すると二重送信される

- エラーが出ても、どこを直せばいいか分からない

- 必須項目なのに「必須」マークがない

実例:ある企業では、社長自らフォーム入力を試したところ「途中で諦めたくなった」と気づき、項目を12個→5個に削減。CVRが2.3倍に改善しました。

ステップ1:社外の人にも試してもらう

さらに効果的なのは、自社サービスを知らない人に入力してもらうことです。

- 家族・友人に依頼(スマホとPCの両方で)

- 「どこで迷ったか」「何が分かりにくかったか」を口頭で聞く

- 可能なら入力の様子を画面録画(OBS Studioなど無料ツール)

これで、運営者の「当たり前」が実はユーザーにとって「分かりにくい」ことが判明します。

ステップ2:無料ツールで数値化する

セルフチェックで問題点を洗い出したら、次は無料ツールで離脱箇所を定量的に把握します。

Google Analytics 4:「目標到達プロセスデータ探索」機能を使い、フォームのどの項目で離脱率が高いかを特定する。

GA4の最短手順

ステップ3:有料ツールを試用する

無料ツールで不足があれば有料ツールを検討します。有料ツールはデモを確認して、試用期間があれば試用期間中に使い勝手が自社の運用に合っているか確認してから本格導入することをおすすめします。

4.2 本格改善のための有料EFOツール比較

より高度な機能や専門的なサポートができる、代表的な3つのツールを比較しました。

| ツール名 | 最大の特徴 | おすすめの企業 | 料金目安(月額) |

|---|---|---|---|

| formrun | フォーム作成から顧客管理まで一気通貫。 デザイン性の高いフォームを簡単に作れる。 | 専門知識なしで早くフォーム改善を始めたいスタートアップや中小企業。 | 無料〜3,880円〜 |

| Gyro-n EFO | 詳細なデータ分析とレポーティング機能が強力。 ABテストも実施可能。 | データに基づいた細やかな改善を繰り返したいWebマーケティング担当者。 | 要問い合わせ |

| EFO CUBE | 20種類以上の入力補助機能が標準搭載されており、既存フォームにタグを一行追加するだけで導入可能。 | 既存フォームのデザインを大きく変えずに、素早く高機能な入力補助を加えたい企業。 | 50,000円〜 |

あなたに最適なEFOツール診断

Q1. 予算は?

- 月5,000円以内なら → formrun(無料プランあり)

- 月5万円以上なら → 次の質問へ

Q2. 重視するのは?

- デザイン性と簡単操作 → formrun

- 詳細なデータ分析 → Gyro-n EFO

- 既存フォームへの簡単導入 → EFO CUBE

※料金は2025年10月時点。最新情報は各社公式サイトをご確認ください。

4.3 業種別:最適なEFOツール診断

業種によってフォームの課題は異なります。以下を参考に、自社に合ったツールを選びましょう。

| 業種 | 主な課題 | 推奨ツール | 理由 |

|---|---|---|---|

| ECサイト | カゴ落ち率が高い/住所入力の離脱 | EFO CUBE | 既存カートシステムにタグ1行で導入。住所自動入力・エラー即時表示が標準装備。ECforceなど主要カートとの連携実績多数。 |

| BtoB SaaS | 資料請求フォームの項目が多い/リード獲得が重要 | formrun | フォーム作成から顧客管理まで一元化。リード情報をスプレッドシートやSalesforceと連携可能。デザイン性が高く、ブランドイメージを損なわない。 |

| メーカー | 問い合わせ内容が複雑/製品カタログ請求 | formrun または EFO CUBE | 製品選択肢が多い場合はformrunで条件分岐フォームを作成。既存フォーム改善ならEFO CUBE。 |

| コーポレートサイト | 採用応募・一般問い合わせなど用途が多様 | formrun | 複数フォームを一元管理。部署別に振り分け可能。無料プランから始められる。 |

| サロン・歯科医院 | 予約フォームの入力ミス/電話番号の間違い | formrun (予算あればEFO CUBE) | カレンダー入力・時間指定が簡単。電話番号の自動検証でミス防止。予約管理システム(STORES予約など)と連携も可能。 |

| 大規模サイト | 詳細なデータ分析が必要/ABテスト実施 | Gyro-n EFO | 項目ごとの離脱率・入力時間・デバイス別分析が詳細。ABテスト機能で継続的な改善が可能。専任担当者がいる企業向け。 |

※大規模サイトとは月商1,000万円以上のEC等。

迷ったらまず無料で試す

どのツールが最適か判断できない場合は、以下の順で進めましょう。

- GA4のファネル探索で離脱箇所を特定(無料)

- formrunの無料プランで基本機能を試す

- 月商500万円以上、またはCV数が月100件以上ならEFO CUBE/Gyro-n EFOの導入を検討する。

※ツール選定に迷う場合は、各社の無料デモや資料請求で比較検討することをおすすめします。

5. 事例と失敗事例

成功事例と失敗事例をご紹介します。

5.1 成功事例(当社の実績)

| 企業 / 業界 | 抱えていた課題 | 実施した主要施策 | 結果 |

|---|---|---|---|

| A社 / BtoB SaaS | 資料請求フォームの項目が多く(12項目)、入力完了率が低迷していた。特に「会社従業員数」のプルダウンでの離脱が目立った。 | 入力項目を必須7項目に削減。従業員数プルダウンを自由記述に変更。リアルタイムエラー表示を導入。 | フォーム入力完了率が18% → 32%に改善 (+14pt) |

| B社 / 人材紹介 | スマホからの会員登録率がPCに比べて著しく低かった。特に住所入力が複数に分かれており、手間がかかっていた。 | スマホ専用の1カラムレイアウト導入。郵便番号からの住所自動入力を実装。ボタンを大きくし、タップしやすく改善。 | スマホ経由の会員登録数が1.8倍に増加 |

| C社 / ECサイト | 購入手続き中の「ゲスト購入」と「会員登録して購入」の選択肢が分かりにくく、カゴ落ちの一因となっていた。 | デフォルトを「ゲスト購入」とし、会員登録はチェックボックスで任意選択するUIに変更。入力項目名をより分かりやすい言葉(例:「姓」→「お名前(姓)」)に修正。 | カゴ落ち率が8%低下し、月間売上が約120万円増 |

5.2 失敗事例から学ぶ:やってはいけないEFO施策

| 企業 | 失敗した施策 | 結果 | 学び |

|---|---|---|---|

| D社 | フォームの入力項目を削減しすぎて、後日追加情報を求める必要が発生 | 顧客満足度低下 | 必要最低限の情報は初回で収集すべき |

| E社 | スマホ対応を後回しにした | スマホCVRが低迷 | モバイルファーストが必須 |

| F社 | 過度なバリデーションで入力を妨げた | 離脱率が悪化 | エラーは「助ける」ものであり「阻む」ものではない |

6. まとめ

EFOは、広告費をかけずに今すぐCVRを改善できる最も費用対効果の高い施策です。しかし、その本質は単なる数値改善ではありません。

EFOとは、フォームを使う人への思いやりです。

忙しい中で時間を割き、個人情報を託し、あなたのサービスに期待を寄せてくれているユーザー。その貴重な行動に対して、複雑な入力や不親切なエラーで応えていいはずがありません。

だからこそ、業者任せにせず、運営者自身がフォームを使ってみることが何より大切です。「これは使いにくい」と気づく瞬間が、改善の第一歩です。

今日から実践すべき3つのステップ

- 自分でフォーム入力(スマホ・PC両方で)

- 入力項目の削減(最優先・効果最大)

- GA4でボトルネック特定(無料で可能)

小さな改善が大きな成果につながります。まずは一つずつ、できることから始めましょう。

参考文献

- WPForms (2024) “Form Abandonment Statistics”

- Google Developers – 操作性の高いフォームを作成する

- formrun公式サイト

- Gyro-n EFO公式サイト

- EFO CUBE公式サイト

本コンテンツはコンテンツ制作ポリシーにそって、当社が独自の基準に基づき制作しています。 >>コンテンツ制作ポリシー