Reactとは?なぜ人気?図とコードでわかる基本と今どきの使い方

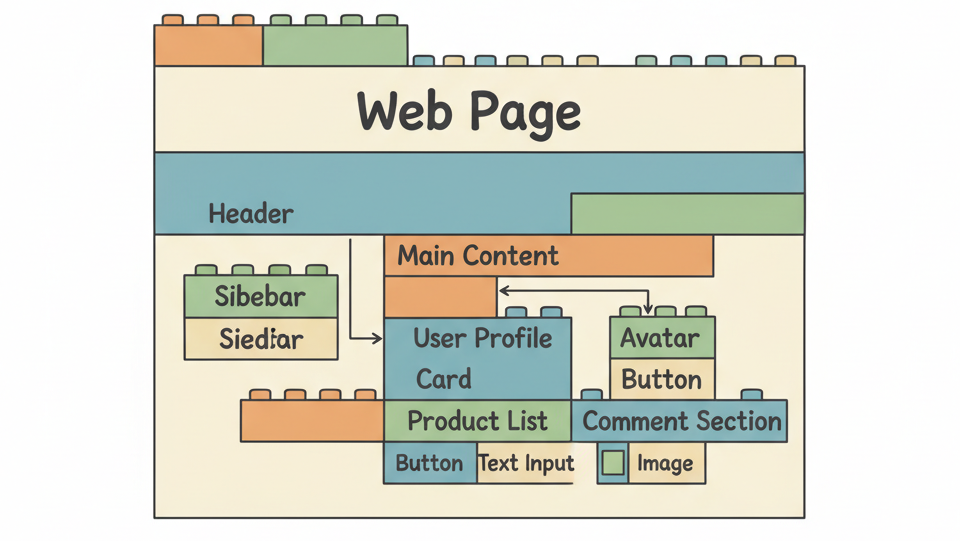

Webサイトをレゴブロックのように、再利用可能な部品(コンポーネント)を組み合わせて作るイメージでフロントエンド開発ができるライブラリとして注目されているのがReactです。

Facebook(現Meta)が2013年に公開して以来、シングルページアプリケーションやモダンなWeb開発の標準的な選択肢となっています。本記事では、Reactの基本的な定義と特徴から、メリット・デメリット、学習方法、実際の導入事例、他ライブラリとの比較までを網羅的に解説します。

この記事のポイント

- Reactの定義・歴史・JSX記法を理解し、コードでイメージできる

- Reactの特徴とメリット・デメリット、フックの役割を把握できる

- 学習ステップや実在事例を通じて、次に取るべき行動が明確になる

1.Reactとは何か?

レゴブロックを積み重ねるように作るイメージ

1-1.Reactの定義

Reactは、独自のロジックと外見を持つUIコンポーネントを組み合わせてWebアプリケーションを構築するためのライブラリです。公式ドキュメントでは、Reactアプリはコンポーネントの集合として構成され、それぞれのコンポーネントはボタンのような小さな要素からページ全体を表す大きな要素まで様々だと説明されています。

英語版Wikipediaでは、React(React.jsまたはReactJS)はオープンソースのフロントエンドJavaScriptライブラリであり、宣言的にユーザーインタフェースを構築するために用いられ、Meta(旧Facebook)およびコミュニティによって維持されていると述べられています。

1-2.Reactの歴史と背景

Reactは2011年にFacebook内部で開発され、2013年にオープンソースとして公開されました。シングルページアプリケーション(SPA:ページ遷移せずに画面が切り替わるWebアプリ)のニーズが高まる中で、複雑なUIを効率的にレンダリングするための手段として広く普及しました。

現在ではNext.jsやRemixといったフレームワークと組み合わせてサーバーサイドレンダリングにも対応し、Webだけでなくモバイルアプリ(React Native)にも応用されています。

1-3.JSX記法:HTMLのように書けるJavaScript

Reactの大きな特徴のひとつが、JSXという記法です。これはJavaScriptの拡張構文で、HTMLに似た形式でUIを記述できます。ロジックとデザインが一体となり、直感的な開発が可能です。

次のように、関数コンポーネントの中でJSXを返します。

function Greeting() {

const name = "React";

return <h1>こんにちは, {name}さん!</h1>;

}この例では、Greeting コンポーネントが「こんにちは, Reactさん!」という見出しを返します。HTMLタグに似た構文でありながら、{}内でJavaScriptの式を使える点が特徴です。

2.Reactの特徴

2-1.コンポーネント志向

Reactの基本はコンポーネント志向です。コンポーネントとは、独自の状態と表示を持つUI部品のことで、再利用と分割が容易です。

ボタンのような小さな要素だけでなく、ページ全体のような大きな単位にも対応しており、複雑なUIでも部品ごとに管理できます。

2-2.仮想DOMと高速レンダリング

Reactは、Webページがどのように見えるべきかという 「設計図」をメモリ上に持っています。

これを仮想DOM(Virtual DOM)と呼びます。 状態が変化すると、Reactは新しい設計図を作り、以前の設計図とどこが違うのかを比較します。

そして、変更があった箇所だけを実際のWebページに効率よく指示して更新させます。毎回ページ全体を作り直すのではなく、差分だけを更新するため、非常に高速な描画が実現できるのです。

2-3.単方向データフロー

Reactでは、データは親コンポーネントから子コンポーネントへ一方向に流れます。これによりデータの流れが予測しやすくなり、バグの発生源を特定しやすくなります。

より大規模なアプリケーションでは、このデータフローを支援するためのライブラリが活用されますが、初学者はまず単方向データフローの概念を理解することが重要です。

2-4.フック(Hooks)によるシンプルな状態管理

2019年に導入されたフックは、useStateやuseEffectといった関数を使ってコンポーネントに状態管理やライフサイクル処理を追加する仕組みです。

従来のクラスベースコンポーネントに比べ、より少ないコードで直感的に記述できるため、現代のReact開発には欠かせません。

3.Reactのメリットとデメリット

3-1.メリット

- 再利用性と保守性:コンポーネント単位で開発するため、同じUI部品を複数の場所で再利用でき、保守も容易です。

- 豊富なエコシステム:状態管理やルーティング、UIフレームワークなど周辺ライブラリが充実しており、目的に応じて柔軟に選択できます。

- 高速なユーザー体験:設計図方式の仮想DOMで差分更新を行うため、ユーザー操作に対するレスポンスが良好です。

- 活発なコミュニティ:利用者が多く、ドキュメントやチュートリアルが豊富なため、学習リソースに困りません。

3-2.デメリット

- 学習コストの高さ:JSX記法やフック、周辺ライブラリの組み合わせを理解する必要があり、初心者にはハードルが高い面があります。

- 周辺ライブラリへの依存:React自体はビュー層に特化しているため、アプリ全体を構築するには多数のライブラリを組み合わせる必要があります。

- SEO対応の課題:**CSR(クライアントサイドレンダリング:利用者のブラウザ側でページを生成する方式)**では初期表示までに時間がかかることがあり、適切な設定をしないとSEOに不利になる場合があります(Next.jsなどで解決可能)。

4.Reactの学習方法と勉強法

4-1.公式ドキュメントの活用

まずは公式ドキュメントやチュートリアルを参照しましょう。React.devでは、コンポーネントの基礎からフックやコンテキストなど応用まで体系的に学べます。自分でサンプルコードを書きながら読むことで理解が深まります。

公式ドキュメント

4-2.オンライン教材・書籍の比較

Udemyや技術ブログ、書籍などの教材を活用するのも効果的です。動画教材は視覚的に学べ、書籍は体系的に整理されています。初めは無料のチュートリアルで基礎を固め、必要に応じて有料教材へ進むと良いでしょう。

4-3.おすすめの学習ステップ

Reactを効率よく学ぶには、以下のステップがおすすめです。

- 公式チュートリアルを試す:公式サイトのチュートリアルで、手を動かしながらJSXの書き方やコンポーネントの作り方を学びます。

- フックを理解する:特に重要な

useState(状態管理)とuseEffect(副作用)の2つのフックの使い方を重点的に学習します。 - 小さなアプリを作る:ToDoリストや天気予報アプリなど、簡単なWebアプリを自分で作ってみることで、知識が定着します。

5.事例で見るReactの活用

Reactは多数の企業やサービスで採用されており、具体的な成果が報告されています。ここでは実在の事例から、技術的メリットとKPI改善効果を紹介します。

- SmartHR:組織図機能で60fpsを維持

HR Tech企業SmartHRは、数万人規模の組織図をReactで描画する際、IntersectionObserverを活用してDOM操作を最適化し、60fps(多くのディスプレイで最も滑らかに見えるフレームレート)の滑らかな表示を実現しました。IntersectionObserverは要素が表示領域に入ったかどうかを検知するブラウザAPIで、無駄な処理を減らすのに役立ちます。ヒットテスト処理を大幅に削減したことで、ユーザー体験が向上し、大規模データでも快適に利用できるようになりました。 - LINEヤフー:不要な再レンダリングを解消

LINEヤフーのUTSポータルでは、Reactコンポーネントが頻繁に再レンダリングされる問題がありました。useCallback(関数の不要な再生成を防ぐフック)やpropsの最適化により余計な再レンダリングを完全に解消し、メモリ使用量を削減しました。継続的な改善により開発チームの作業負荷も軽減しました。 - Vio宿泊予約プラットフォーム:INPを54%改善

宿泊予約プラットフォームVioでは、Reactアプリのパフォーマンスを最適化し、重要な指標であるINP(Interaction to Next Paint:クリックなどユーザー操作から次の画面描画までの応答速度)を380msから175msに改善しました。JavaScriptバンドルサイズも60%削減され、SEOとユーザー体験の両立に成功しました。 - Preply:INP改善とコスト削減

オンライン語学学習プラットフォームPreplyはReact18へのアップグレードとパフォーマンス最適化により、ホームページのINPを250msから175msへ改善し、年間20万ドルのインフラコスト削減効果を得ました。3ヶ月以内の短期間で実装された点も注目すべきです。

6.Reactと他ライブラリの比較

Reactが優れている点や注意すべき点を理解するために、VueやAngularと比較してみましょう。以下の表では、主な特徴を簡潔にまとめています。

| 項目 | React | Vue | Angular |

|---|---|---|---|

| アプローチ | 宣言的UI/コンポーネントベース | テンプレート中心+コンポーネント | 完全なフレームワーク(MVVM) |

| 学習コスト | 中程度(JSXやフックの理解が必要) | 低~中(HTMLに近いテンプレート) | 高(TypeScriptや独自概念が多い) |

| エコシステム | ライブラリ主体・選択肢が豊富 | 公式エコシステムが充実 | 一体型で機能完結 |

| 主な用途 | Webアプリ全般/大規模SPA | 中小規模アプリ/プロトタイプ | 企業向け大型アプリ/エンタープライズ |

比較表から分かるように、Reactはコンポーネント志向で柔軟性が高く、エコシステムも豊富な一方で学習コストがやや高めです。Vueはシンプルなテンプレート構文により学習が容易で、Angularは機能が包括的で大規模開発に向いています。用途やチームの経験に応じて選択することが重要です。

7.まとめ

- Reactはコンポーネント志向と仮想DOMにより再利用性と高速なレンダリングを実現

- JSX記法とフックにより、コード量を抑えながら直感的にUIを構築できる

- メリットはエコシステムとコミュニティの充実、デメリットは学習コストやライブラリ依存

- 学習は公式チュートリアル→フック理解→小アプリ制作の順で進めると効果的

- まずは公式チュートリアルに触れて、コンポーネントを組み立てる楽しさを体験してみよう

8.参考文献

- [1] React Documentation – Learn (2025) react.dev(参照日:2025-09-29)

- [2] React (software) – Wikipedia (2025) wikipedia.org(参照日:2025-09-29)

- [3] SmartHR Tech Blog (2025) tech.smarthr.jp(参照日:2025-09-29)

- [4] LINEヤフー Tech Blog (2025) techblog.lycorp.co.jp(参照日:2025-09-29)

- [5] Vio Case Study (2024) largeapps.dev(参照日:2025-09-29)

- [6] Preply Engineering Blog (2024) medium.com(参照日:2025-09-29)

本コンテンツはコンテンツ制作ポリシーにそって、当社が独自の基準に基づき制作しています。 >>コンテンツ制作ポリシー